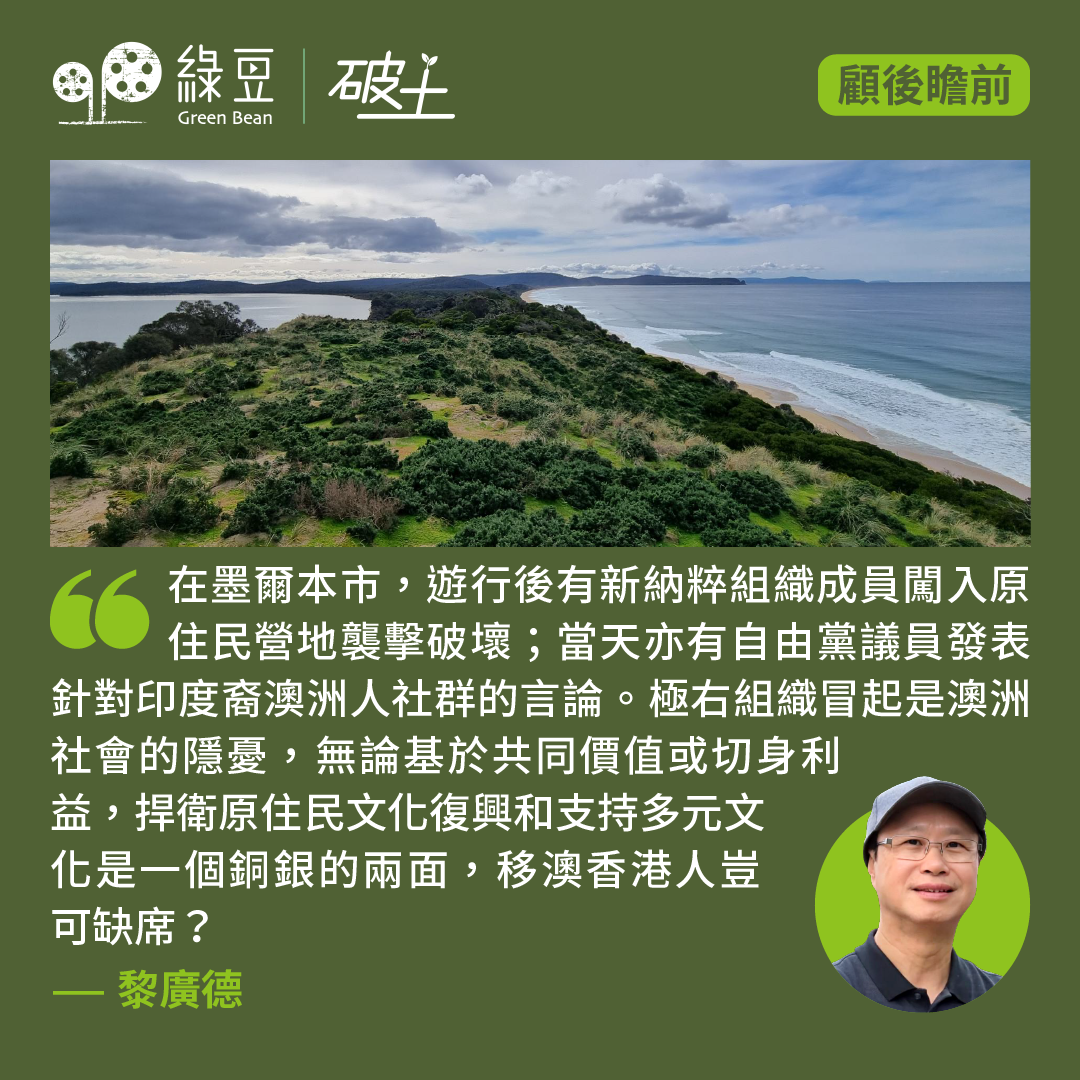

從滅絕邊緣到文化復興:塔斯曼尼亞的歷史傷口

塔斯曼尼亞(Palawa 語:Lutruwita)是位於澳洲東南方的島嶼,面積68,401 平方公里,約為香港的 62 倍,現今人口約 57萬。在英國殖民者於 1803 年設立殖民地之前,學界估計島上原住民(Palawa)有數千人,分屬多個語群(Language group)與社會組織。在澳洲大陸的考古記錄顯示,澳洲原住民文化體系已有6萬5千年的連續歷史;塔斯曼尼亞在海平面上升前亦與大陸相連,構成同一文化脈絡, 屬於全球延續至今最悠久的文明。

19世紀初 ,英國將大批罪犯送往塔斯曼尼亞, 殖民者開始掠奪土地、引入羊群與農場,原住民被迫喪失生計資源。疾病、酒精與暴力迅速造成原住民族群大幅減少。1820 年代至 1832 年間爆發「黑色戰爭」,原住民抵抗殖民者侵略,遭到武力鎮壓與追捕。短短幾十年間,人口由數千銳減至不足數百。

殖民政府於 1830 年發起「黑線行動」,動員兩千多名士兵與平民組成人牆驅趕原住民。原住民不僅失去土地,還承受奴役、綁架與性暴力。婦女常被海豹獵人或殖民者強行帶走,成為勞役或伴侶。

面對持續的衝突與新移民擴張土地的壓力,殖民政府在 1829 年委派傳教士羅賓森(George Augustus Robinson)實施所謂「友好使命」,游說原住民停止反抗以換取保護, 但他的真正目的是將原住民集中遷往弗林德斯島 (Flinders Island)的 Wybalenna 定居點。自 1833 年起,曾有二百餘人先後在此定居,但疾病、營養不良與絕望造成大量死亡,至 1847 年轉移至鄰近荷伯特(Hobart)的 Oyster Cove 時僅剩 47 人。

種族滅絕的無知與荒誕

在這段殘酷歷史中,祖甘妮(Truganini) 的名字成為原住民不朽的象徵。她於 1812 年出生於布魯尼島(Bruny Island),自幼便目睹殖民暴力帶來的慘劇。母親遭水手殺害、未婚夫被木匠殺死、姐妹被綁架,父親亦因暴力衝突喪命。這些連串的不幸,使她成為殖民創傷的活生生證據。

1829年,羅賓森以「友好使命」之名,游說祖甘妮當他的嚮導與翻譯,帶領他與不同族群接觸。結果在1830 年,祖甘妮與其他倖存者被羅賓森帶往弗林德斯島。羅賓森聲稱自己是保護者,其實是利用宗教為幌子剝奪他們的自由。祖甘妮曾抱著一絲希望,相信能保障族人的存活,但最後發現這是一場騙局。她後來曾悲痛地說過:

「我們被承諾會得到庇護,卻只換來死亡與孤立。」

與今天的難民在國際上的處境不同 ,原住民從未得到外部勢力援助 。1839年,祖甘妮與部分同伴隨羅賓森前往維多利亞的墨爾本,期盼能重建生活。然而在新殖民地,她目睹同樣的土地掠奪與種族歧視。她與族人開始襲擊殖民者的牧場與據點,奮起抵抗。她堅毅的性格,使她在絕境中仍能維繫族人的尊嚴。殖民政府視她為叛亂者,最終把她拘捕遣返。

祖甘妮於1876 年去世,殖民社會立即將她塑造成「最後的塔斯曼尼亞原住民」,當代學者批評這項標籤抹殺了巴斯海峽島嶼 (Bass Strait Islands) 上原住民後代社群的生存事實, 徹頭徹尾是一個為了方便殖民統治而製造的神話。 儘管祖甘妮在生前明確表示要求完整安葬, 殖民政府仍然把她的遺骸解剖並送往博物館展示。 經過原住民族群多年奔走,她的遺骸直到逝世一百年後才終於被歸還火化,依其遺願撒入海中。

祖甘妮的遭遇印證了殖民暴力的可怕, 更揭示出種族滅絕的無知與荒誕 : 在這片六萬多平方公里人口稀疏的土地上, 顯然有足夠資源容下幾千個原住民按照他們的習俗好好生活 ,為何偏要摧毀多元文化?

文化復興之路仍艱鉅

雖然殖民時期造成塔斯曼尼亞原住民幾近滅族,但根據 2021 年澳洲人口普查,約有三萬名塔斯曼尼亞人自我認同有原住民血統,約佔全州人口的 6%。

隨著時代變遷,澳洲社會無法不正視過去的不公。塔斯曼尼亞在 1997 年通過《原住民賠償法》,將部分土地歸還原住民社群。2008 年,時任總理陸克文(Kevin Rudd)正式代表聯邦政府向被強迫帶離家庭的「被偷走的一代」道歉。

語言復興、藝術突破與教育進展,使原住民文化逐漸走回公共視野。語言是文化的根基,雖然澳洲原有 250 種原住民語言,卻僅有 10% 的原住民能在家庭中使用母語。不少語言早已失傳,更多處於瀕危狀態。近年,隨著地方社區和學術機構的努力,部分語言重新進入課堂。例如,新南威爾士州的 Gamilaraay 語言課程已吸引逾 1,000 名學生修讀。但語言復興仍受限於資源不足和政策推動乏力,部分社區甚至難以獲得基礎支持。

制度性歧視在澳洲社會揮之不去 ,例如原住民在監獄、少年拘留所或警方拘押期間死亡的事件持續不斷。自 1991 年「皇家原住民羈押死亡調查」以來,至今已記錄超過 600 宗羈押死亡案例,北領地與西澳尤為嚴重。許多案件因缺乏透明調查與問責機制而不了了之, 突顯澳洲社會的警務和司法體系仍然存在不少結構性缺陷。

藝術與音樂是原住民文化復興最成功的環節,甚至在國際上被公認為澳洲文化的標誌。 2022 年,原住民樂隊Baker Boy 以結合Yolŋu 語言和搖滾風格,奪得澳洲音樂大獎 (ARIA)。原住民藝術市場持續擴張,一些畫作成交價突破百萬澳元, 每年在雪梨舉行的全國原住民藝展會吸引過萬人參與。 2024年 , 原住民藝術家Archie Moore 以族群歷史和國家創傷為主題 ,創作了一件被認為「既沉重又動人」 的藝術作品,代表澳洲參加第60屆威尼斯雙年展,獲頒「最佳國家參展館」, 是澳洲首次獲此國家殊榮。

這種國際掌聲與本土觀念的落差,揭示澳洲原住民文化復興之路仍須面對結構性歧視、經濟不平等和社會偏見的重重障礙,所以這不僅是一場文化運動,更是一場衝擊政治制度和社會意識的反殖抗爭。

誰是第一國民?

很多香港人即使移居澳洲多年,仍然未嘗用心了解原住民文化,甚至不認知對原住民最恰當的稱謂是「第一國民」( First Nations Peoples) , 因為他們才是這片土地的原有託管人, 是唯一的「非移民」族群。

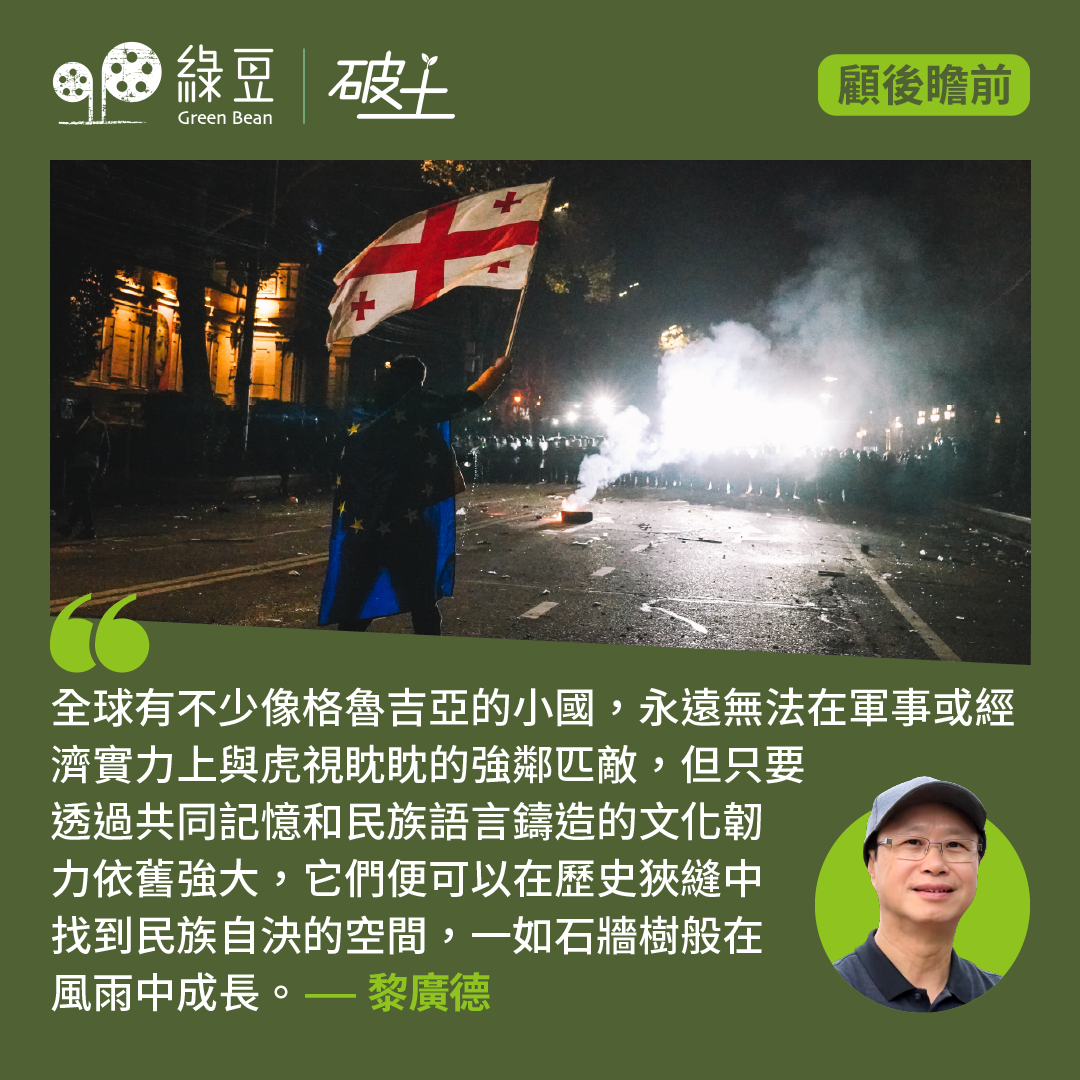

今年8月31日, 澳洲很多城市舉行了一場以反移民為號召的 March for Australia 遊行 , 實際上是被極右組織和白人種族主義者騎劫的示威活動。 在墨爾本市,遊行後有新納粹組織成員闖入原住民營地襲擊破壞; 當天亦有自由黨議員發表針對印度裔澳洲人社群的言論。 極右組織冒起是澳洲社會的隱憂 ,無論基於共同價值或切身利益 ,捍衛原住民文化復興和支持多元文化是一個銅銀的兩面 ,移澳香港人豈可缺席?

▌[顧後瞻前] 作者簡介

黎廣德,資深工程師。倡議永續發展,曾任公共專業聯盟創會主席及特區政府策略發展委員會委員。移居海外後特別關注文化傳承及離散港人在全球各地的公民社會如何互補與發展。