山城滄桑之九:銅雕能言——中文大學的雕像(三)

2009年5月唐君毅銅像揭幕典禮時,勞思光先生是主禮嘉賓之一。唐先生銅像雕塑家朱達誠當然也在其中。筆者趁機會細語向朱達誠説:「老師,請留意勞先生的臉容、表情和身體,可能有朝一日你會為他造像。」想不到,這句話不到十年便成為事實!

勞先生銅像能夠在2017年於崇基未圓湖旁安放,完全是意料之外的事情。因為在唐先生銅像後,中文大學高層向筆者說:這應該是校園户外最後一個銅像,除非有很特別的原因,大學當局再不允許竪立雕像。事實上申請擺放雕像十分困難,人物肯定是學術界有特殊地位和對中大有影響力,加上要批地建立像基等等問題。建築物內是另一情況,錢穆半身像在新亞圖書館;沈宣仁頭像在崇基圖書館側的宣仁通識教育中心;馮景禧、許讓成等等捐款人的頭像擺放在對應的中大建築物內。

唐先生1974年從新亞退休,1978逝世,聽他的課和見過面的同學很多已經不再在學術界活動。但勞先生不同,儘管他1985年正式從中大哲學系榮休,直到他逝世為止,先生在香港和台灣仍然活躍於學術界,著述講座無數。在世最後十多年他的學術成就更廣為世人肯定,獲學術榮譽不少,受無數後輩學生學者尊崇。

沈祖堯赴台送別勞師

2012年10月21日勞先生逝世。同年11月10日在台北舉行送別儀式。筆者和幾位與勞先生有親切關係的同門師兄弟在殯禮兩天前已到台北。勞先生在台灣是中央研究院院士,重要的哲學家和公共知識人,晚年極受社會和學術界尊崇,是以時任台灣總統馬英九到場親臨悼祭,並頒贈褒揚令,感念這位學貫中西、敦厚包容、清流議政一代哲人的嶙峋風骨。但令筆者感動和驚訝的是中文大學校長沈祖堯從香港趕來台灣,代表大學悼念勞先生。多年後我才知道是周保松建議沈校長到台北出席喪禮。(註一)儀式中馬英九和沈祖堯、關子尹、劉國英及筆者握手致意。相信這聚會令沈校長留下極深印象,埋下為勞先生做像的種子。

同年12月16日中文大學哲學系舉辦勞先生追思會。香港學術界、大學同仁、先生的學生和朋友聚首一堂懷念這位我們最尊敬的老師。沈校長致詞,極度讚揚勞先生的學術成就和不屈的學者風範。致詞後公開向筆者和聽眾建議為勞先生造像,將老師從台灣再請回來香港,安放在中文大學校園內,成為中大人文精神的典範。

筆者當時有點不相信自己的耳朵,這顯然是求之不得之事!如果造像建議是從我們學生後輩而來,我不相信銅像能成為事實,但這是沈校長親自提議,便是最堅實的起點。我那時候仍是中大哲學系校友會會長,義不容辭代表校友會欣然接受這重任,繼唐君毅銅像再次啟動造像工程。儘管我們有校長的首肯,工作不是由校方推動,仍然是我們自己去處理,根據上次唐先生銅像經驗,基本上有四個問題:選地、雕像、眾籌和銘文。

之後筆者以校友會名義向香港、台灣和全世界校友宣布這與奮的消息:勞思光老師會重回中文大學。

大學准許立像和批地是最重要的基礎,沒有官方的明文確認,其他工作不能啓動。本以為校長答應了,開會批准不過是例行公事,正式批核是遲早的事。但事情不是這麼簡單,我們等待差不多三年才得到正式確實,此事容後再說。

定勞思光坐像草案

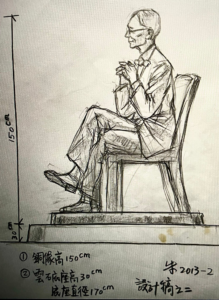

雕刻家朱達誠欣然接受雕塑任務。他多年後對筆者説:「你對我說那句話的時候,正是為唐先生銅像剪綵結束後校方安排的自助晚餐中,所以我特別找到離勞先生用餐很近的位置仔細觀察,勞先生的面容儒雅慈祥、身形偏瘦、動作平穩,是一位可敬的長者,這是觸動我的第一印象。當時更令我觸動的是勞先生的學生和弟子們,對唐先生及勞先生兩位大師發自內心的尊敬,是尊師重道的典範!也為我多年後為勞先生塑鑄銅像開始激起崇敬的心。」朱老師很快提出銅像兩個方案:站立的和坐下來的雕像。

(照片由朱達誠提供)

(照片由朱達誠提供)

經過多次的討論和思索,我們覺得勞先生應該和唐先生不同。儘管兩位老師對中華文化的關懷至深,唐先生是新儒家,以復興儒學為己任,但勞師不盡相同,他肯定以開放精神面向世界,中華文化最後要融入世界才有意義,他確信自由人文主義,反對極權專制。同時他親近學生,願意和學生討論問題,強調為師之道不是傳道和授業,而是解惑;不是高高在上遙望北方,而是面向當前社會和同學;不是憂鬱悲天憫人的臉容,而是親切帶著微笑慈祥的容貌,坐下來繞著腳面對學生是勞師生前的經常坐姿。銅像竪立之後,同學們可以在草地上圍著老師聽教授講課,誠為一大樂事。我們最後決定選擇坐下的勞先生為銅像模式。

銅像草案有了,但沒有確定地方安放,眾籌根本不能開始。筆者每隔一段時間便去信沈校長,查詢批地事宜,但總是石沉大海,沒有回音。如是這過了兩年,2014年雨傘運動之後,筆者一位學長刻意約吃飯商談,坦誠和善意地勸喻我放棄造像計劃,因為當時的中聯辦不想見到反共知識人勞先生進入中大校園內!我聽後茫然以對: 如何向兩年來關心銅像的眾多校友解釋放棄計劃的原因!儘管真的如此,但一天大學當局沒有正式公文拒絕校友會造像的申請,我沒有理由就此罷手,況且我們為勞師造像,並非根據他反共言行,而是學術成就!如果反對共產黨不准進入中文大學,則新亞和崇基創校諸賢也應該容不下。無論是唐牟等新儒家,錢穆和余英時,勞思光和沈宣仁,哪位不反對極權專制政體?哪個不肯定學術自主自由?哪位不懷抱中華文化而認同獨裁共產中國?哪位相信馬克思唯物主義?如果現在中文大學否定過去的人文學術精神傳統,也必否定自己作為中文大學的理據。

筆者不能放棄計劃,仍然鍥而不捨寫信給中大校長催促立像事宜,當然相信校方肯定受了不少壓力。2014年後香港政治環境已慢慢變化,大學的獨立自主和學術自由也似乎慢慢收緊。但中文大學在2019年前仍然是學術自主、相信自由與法治的高等學府,政治不應該凌駕於學術。終於在2015年12月中收到校方最後批文,准許我們為勞先生造像,可以放在崇基校園內。我們可以開啟整個工程了,崇基學院願意承擔供地和協助籌款事宜。

選址未圓湖長伴學生

雕像選址有三個可能:教育學院側的空地、崇基圖書館旁和未圓湖草坪上。最後選中未圓湖旁為勞師銅像安放的地點,相信老師也滿意永遠坐在這裡,慈祥微笑著觀望湖光山色和行走的同學與校友。

眾籌進行順利,不到大半年已獲得足夠款項支持雕塑費用。朱老師的雕塑預備工作在大學正式批准前已開始,我們2016年初探訪朱老師的工作室,已看到朱老師從多張勞先生不同角度的相片塑造頭像,將老師的神韻重現,令人讚嘆不已。

(張燦輝攝)

2017年1月中我們到朱老師在廣州鑄銅廠參看勞先生鑄造前最後的模型。我們面對老師微笑寬容繞腳坐著之模樣,感動到流下淚來。朱達誠以其超凡的藝術造詣將勞先生復活過來,當然先生已過世,但他的言行風骨透過銅像再一次重現,我們知道他會在同年5月重臨崇基未圓湖畔。

(張燦輝攝)

銅像鑄造快要完成,最後的任務是銘文。誰負責撰寫勞先生讚辭本來是明顯不過的事情,因為眾所周知勞先生生前最器重的學生是關子尹,他和勞先生深交超過四十年,寫銘文非子尹莫屬。老師膝下無男兒,是以先生舉殯之日,辭靈之時,子尹恭敬地捧着老師遺照走在靈柩之後,銘文肯定是由他撰寫。但事情不是很簡單,首先是子尹婉辭,理由是他不擅韻文;加上朋輩中有人另持異議,故在撰寫銘文問題上蹉跎了不少時間。不過筆者深信如勞先生能言,也會指派子尹承擔這任務。因此我不放棄,懇求子尹執筆。結果原來子尹早於一年前已在準備,並於2017年初完成初稿,和我商量。想不到我請求子尹撰寫銘文之因,令他專心埋首韻文並鑽研格律,造就了後來的詩人關子尹之緣!(註二)

2017年5月初銅像安放在未圓湖旁,銘文和立像記也同時刻放在像下。立像記是馮樹勳撰文,銘文由陳用書寫。

(張燦輝攝)

(張燦輝攝)

銘文承傳師生關係

銘文以工整精簡的文字,道出先生一生的學術精神和成就,以古體型式刻寫在黑色雲石版上,因此不下標點符號。為了方便我們清楚理解這篇文章,筆者載錄如下:

勞思光教授像贊 (2017.03.27)

勞思光先生 (1927-2012),名榮瑋,字仲瓊,號韋齋,以別字行,湖南長沙人也。祖上文韜武略,以家學故,七齡即擅詩能文。先肄業北大哲學系,後轉臺大結業。來港後,於香港中文大學崇基學院講習有年,於哲學教研貢獻殊深。中大榮休後,先生再度赴臺,先於清華、政大、東吳等校客席,旋任華梵大學哲學講座,繼膺中央研究院院士、香港中文大學榮譽文學博士等殊榮。先生治學博通今古,熔鑄西東,持主體自由與開放成素之說為繩墨,俾供取捨,以別精粗。復申哲學引導之奧義,及其變化風俗之期許。於港臺硯席五十寒暑,育人無數,後學賴以啟迪。先生論道非空言理境,而直參文化之根柢,暨歷史之機運。其於政治制衡之重視,及歷史債務之憂思,誠世之木鐸也。先生畢生心繫社稷,或論列港臺,或延佇神州,皆能秉要執本,激濁揚清,其捭闔胸懷,其稜稜風骨,足為我輩表率。乃贊之曰:

鞍山蒼蒼 覃思爾光

縈懷硯席 持論有章

詩書羅列 大雅云亡

桃李成蹊 碩學永揚

茫茫世運 中心怛傷

讜言鍼砭 恪固苞桑

旨爭剝復 怵惕楚狂

臨風仰止 斯文以昌

受業張燦輝關子尹敬撰

陳用敬書

公元二〇一七年歲次丁酉孟春(註三)

像贊銘文末段落款為「受業張燦輝關子尹敬撰」,令筆者羞愧不已,因為文章全部是關子尹一人獨自撰寫,我對內容全無異議,只提供微少建議修訂;自知中文造詣有限,才力不足,根本沒有能力撰寫,但子尹堅持勞先生在天之靈必喜見器重的兩位學生參與其事,造像和銘文是敬佩老師的集體合作,應不分彼此,故我是沾子尹的光,具名和他一起下款。是以勞思光、關子尹和張燦輝,透過銅像將老師和學生的關係承傳下去。

2017年5月27日是勞先生銅像揭幕典禮,是中文大學和崇基學院的盛事。來自美國、台灣和香港學者、同學濟濟一堂,見證勞先生重回中文大學。

校長沈祖堯在銅像揭幕禮致辭,認為形容勞思光教授「離開」非完全正確,因他長辭後仍一直留在中大師生心中,此後他的像更會座落在中大校園。沈祖堯笑言:「(勞)可以日日望住未圓湖,提醒學生應有的情操。」他指近年本港及國際社會、政治、民生起了極大變化,甚至出現危機,人常常面對許多困惑,他引述勞思光生前一番說話:「歷史未曾完结,人最終要步步找尋新發展」。(註四)

自此之後,老師坐在未圖湖畔,微笑著但以堅毅的眼神,提醒每個在他面前肅立的後輩,或欣賞崇基校園而經過的人們:不要忘記歷史、文化和人文精神、不要向強權低頭而要有獨立自主思考、不要在艱難的年代放棄理想和理性、不要忘記自由開放的中文大學!

中天日落灑斜曛 雕像銅光耀白雲

先哲一生承祖業 奇才七歲賦華文

求心寶島修人學 立己香江辯庶群

南下避秦堅守節 自由追覓勉殷勤

(賦詩:黃顯)

(張燦輝攝)

銅像未圓湖的短片,筆者拍攝:

https://fb.watch/f_rjRuuWR5/

念勞師逝世十周年

十年前在老師追思會筆者悼念老師的文章,現附上再一次思念吾師:

《以有限之生命實踐無涯之理分

懷念勞思光教授》

勞思光老師真的離開我們了。

柏拉圖《斐多篇》的最後一句,是這樣說蘇格拉底之死的:「我這輩子認識的人當中,就數他最明智、最正直、最善良。」(Phaedo 118A) 我可以同樣形容勞先生:他是我至今認識的人當中,最聰明、最公正、記憶力最強、分析能力最高的、在世界中的中國真正的知識分子。勞先生不僅僅是學院裡的哲學教授,更是以哲學反省為生命意義的思想家。他誨人不倦,以解惑為教育之目的;他對學術要求嚴格,對社會深刻反思,對中國政治敢言批判,對世界文化危機深切關注。顯然地,勞先生是跟隨孔子和蘇格拉底的足跡而實踐一生的。

勞先生不會接受柏拉圖靈魂不朽的理論,更不會認為「真正獻身於哲學的人實際上就是自願地為死亡作準備。」(Phaedo 64A) 勞先生在其作品中很少討論死亡這課題,他認為死亡本身並沒有什麼好說的。相信勞先生會同意孔子對死後有知無知的說法。根據《說苑》,子貢問孔子有關人死後有知與否的問題。孔子回答說:「吾欲言死者有知也,恐孝子順孫妨生以送死也;欲言無知,恐不孝子孫棄不葬也。賜欲知死人有知將無知也?死徐自知之,猶未晚也!」(《說苑》第十二章)孔子的不可知論跟蘇格拉底不同。孔子拒絕談論死亡,是因為死亡沒有甚麼可談。每個人所擁有的只是此生,我的任務是履行我對生命的責任,這樣我的人生就有意義。

孔子從不以聖人自居,勞先生也從來不言希聖希賢。勞先生在〈王門功夫問題之爭議及儒學精神之特色〉一文的結論中,雖是明寫孔子,但我相信這亦可視作勞先生人生理想的自述:「這所謂「為之不厭」,自即是另一處所謂「學而不厭」之意。孔子不自命為「聖人」,衹以 「為之不厭,誨人不倦」自許;換言之,自己永遠進步,也幫助別人求進步,即是孔子所自 承的精神。「發憤忘食」仍是「學而不厭」或 「為之不厭」的另一說法,但「樂以忘憂」卻另有意義。孔子自己不僅不認為自己已獲絕對真理或已有圓滿成就,而且並不以此為 「憂」,反而自得其「樂」;這一「樂」與不息的努力合起來,立刻顯出一種穩定作用。孔子的心靈是一開放的心靈;而且能安於開放,不求封閉。原來不求一種息止,則自即在此念念不息的開拓中無處不有自得其樂。」(勞思光:《思辯錄》臺北市:東大圖書,1966年,頁95-96)

以上所錄,不正是勞先生自己數十多年自強不息的寫照嗎?事實上,勞先生亦多次強調自己的生命每每力求上進,永不言倦。他在《虛境與希望》的序言中說:「儘管就哲學思想說,我自身可說總是在開展中,並未息止;但就哲學著作說,我已無復昔時的多產了。」(勞思光:《虛境與希望》香港:中文大學出版社,2003年,頁viii)在《危機世界與新希望世紀》勞先生再一次說:「今日寫這篇序文,青燈深夜,回首平生,只覺得自己雖在一種『生無所息』的精神狀態中力求寸進,所完成的工作畢竟太少。舊日詩稿中有『無涯理境歸言外,有限文章付世間』之句,今天仍然只能用這兩句詩為自己解嘲了。」(勞思光:《危機世界與新希望世紀》香港:中文大學出版社:2007年,頁x)

勞先生不談「圓教」之超越,不說「逍遙」之境界,而直接肯定承當精神,接受有限的生命和生命中不可免的罪與苦:「我們即在承當一切『罪』、一切『苦』中,顯現一德。這裡是主體自由的最後展顯。」(勞思光:《歷史之懲罰新編》,梁美儀編,香港:中文大學出版社,2000年,頁226)在此承當之德中,我覺得勞先生其實已經超越了傳統儒家的成德之學:「承當之德」不單是在行事成敗之外只求德性自覺之顯現,更是從生命之悲情中肯定人生的無奈,以聖賢也不能逃脫的罪與苦確定人生的意義。勞先生一生孜孜不倦地盡哲學家的天職,行中國知識分子的責任,以有限之生命實踐無涯之理分。

勞先生極少談論死亡,也不關心什麼立德立功立言等等與「不朽」有關的問題。他學問成就超卓,學術著作豐富,人格情操高尚,但仍謙說「所完成的工作畢竟太少」。勞先生至死仍不言倦,永不言息。我們這群學生,除了由衷的敬佩外,還可以說什麼呢!

他的一生,正正是我們為學的典範、做人的楷模。

我跟隨了勞先生差不多四十年。先生去世,固然令我悲痛莫名;但想到先生臨終前一兩年身心俱疲的情況,便覺得他的離世畢竟是安祥的解脫。如今,先生可以好好的安息了。

荀子〈大略〉篇說:「大哉死乎!君子息焉,小人休焉。」

思光老師,願你安息。

昨天2022年10月21日是勞先生逝世十周年,筆者以敬佩之心,寫下這篇紀念他的文字,感恩老師對我幾十年來的教誨。

(張燦輝撰於2022年10月15日,英國聖奧斯本)

(註一)周保松:「以學生為念」:記沈祖堯校長 《校長畢業了》香港:中文大學出版社,2019。「2012年10月21日,勞思光先生在台北病逝。我和沈校長說,勞先生一生服務崇基和中大,桃李滿門,著作等身,是極受敬重的哲學家,為表大學對勞先生的敬意和謝意,最好他能夠親自前往致祭。沈校長二話不說,馬上安排行程,並邀我同行。事後回看,勞先生的追思會,備極哀榮,馬英九總統亦前來鞠躬慰問,沈校長率中大哲學系師生數十人向勞先生作最後道別,誠是莊嚴得體。」

(註二)參看,關子尹:《我心歸隱處》台北:漫遊者文化,2022,頁21-22

(註三)同上,頁32

(註四)引自《蘋果日報》2017年5月26日報導

▌[鏡遊集]作者簡介

張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。