《夕陽西下幾時回》-友情,朋友可靠嗎? (下)

第十封信 10.2

明慧,

依亞里士多德所説的完美朋友是我另一個自己!這顯然是很大問題。世界上那裡有另一個自己?如果是這樣,完美友誼根本不可能出現。

「我親愛的朋友們,其實沒有朋友這回事。」

儘管我們找不到亞里士多德著作中這句引文的出處,但是不難想像他會發出這樣的感慨:從哪裏去找另一個自我?哪裏有第二個亞里士多德?如果說整個古希臘的哲學追問肇始於「了解你自己」(know thyself)的格言,那麼實現完美友誼的先決條件,便是依賴於對真實自我的了解,這樣才能明白朋友是否和我共同擁有一個真實的自我。

真正的朋友

但是對真實自我的了解決非輕易可得。我得努力追求並且理解甚麼是真實、純正(authentic)的自我。悖論就在這裏:為了找到一個真正的朋友作為另一自我,我必須了解真我是甚麼,可是既然認識我自己是那麼不確定的事,更不用說真我了,那我怎麼能知道朋友的自我是否等同於我的自我呢?這裏的問題出於「自我」概念本身的模糊性。我們由衷相信,彼此抱有善意,所以假定我們之間的愛(互相承認是對方是另一自我)互利互惠。然而,我們認定的理想友誼,只不過是一個美麗的誤會。試想像相反的情形:這一感慨不是由我,而是 由朋友發出,他發現我不像他的自我。他的哀嘆和我一樣痛苦。我們以為彼此是朋友,但事實上我們之間並無真正的友誼。

發現朋友不是一個真正的朋友,總比發現他根本不是朋友好。他還是一個朋友,只不過以真正友誼的道德標準衡量,他還不夠資格而已。另一方面,亞里士多德和康德都強調,真正朋友是十分罕有的。我們承擔不起擁有多於一兩個真正的朋友,因為這要求排他性的關注、愛護、親密、分享私人的時間、空間和思想,以及彼此之間不容置疑的責任。這是具有很高道德要求的彼此關愛,因此,如果友誼破滅,我的一部分生命也就隨之死亡,這是因為我在以往的友情中形成、跟他禍福與共的感覺已經不復存在。我們之間高尚的友誼降格為一種平凡的關係,其實質不再是德行而是實用或快樂(亞里士多德語)。

不可解決的道德困境

「我親愛的朋友們,其實沒有朋友這回事。」

這裏,康德感嘆完美友誼之不可得。 根據康德所言,「友誼(就其完美形態而言)是兩個人通過平等的互敬與互愛而形成的結合。」完美友誼的不可能性,存在於自愛與兼愛的緊張關係中。「我們基於道德選擇友誼,卻基於實際選擇自愛。沒有人比我自己更能照顧我的福祉,但是不管在二者中選擇甚麼,卻總有一些缺失。」因此康德指出,友誼之中存在着一個不可解決的道德困境,完美友誼要求犧牲自己的幸福!實際上,當我把人們叫「親愛的朋友們」時,我並無必要以完美友誼的最高標準來衡量他們。他們之所以成爲「親愛的朋友們」,可以是因為我們都完成了朋友的責任,大家在平等且榮耀的基礎上彼此關愛,他們便這樣被完美友誼的標準所衡量。

但是這樣的衡量並無絶對標準。康德表示,只要把人們放在「需要、品味或者性情」等三個範疇下考量,而條件符合,他們就是朋友。不管我們是因為共同的需要還是品味成為朋友,只要我們能夠照顧彼此的需要或者一起享受生活,我們就是朋友;當沒有共同的需要和品味時,友誼也就不復存在。簡言之,成為朋友的條件,可以只是出於共同需要或分享生活情趣的活動。

真正情投意合的朋友,並不受以上對人類情感的社會性厭抑的限制。朋友之間彼此充分交流,他們也許擁有不少因為實際需要或品味而走到一起的朋友,可是當中只有一兩位可以稱得上是情投意合。「沒有朋友這回事」這句話,其實是體現了對完美友誼的一種最高要求。我們身邊有普通朋友,甚至有時是不錯的朋友,但是不可能有一個真正而理想的朋友。

所以當愛默生(Emerson)將友誼和不朽並列時,他渴望找到這種情誼,儘管看似不可能,然而,他說:「我們對友誼的要求越高,當然就越少機會真實擁有它,我們在路上獨自行走。我們渴望的朋友只在夢和傳說中,但是一個高貴的希望激動着虔信的心靈,它告訴我們在世界上某一個角落有些靈魂在行動、忍耐、勇於承擔,他們愛我們,也值得我們愛。」對真正德愛的期盼是一個夢。

一種呼喚

為甚麼這樣?有甚麼關於德愛的教學法嗎?

亞里士多德、西塞羅、康德、蒙田、路易斯等人提出了一些界定完美友誼的標準或條件。然而,即使我有願望遵循所有這些標準,事實上我也只能滿足真正友誼的必要條件,當中的充分條件——一個和我分享友誼的人——卻未必一定能夠實現。不同於對欲愛的追求,在追求真正友誼中尋找終極目標的所有願望在我心中,我不能強迫任何人做我真正的朋友。這個另一自我並不在我的掌握之中,我不能向別人要它或者創造它,我也不能要求別人因為我的付出而對我抱以善意。互動和互惠是條件,但不是我盡力為別人的利益做好事的必然結果。我只能祈禱並且希望這類事發生:做我的好友!但是我並不一定如願以償,而且多數時候善良的願望只是被忽略。於是痛苦襲來,我不得不再次呼叫:「哦,我親愛的朋友 們,沒有朋友這回事!」

然而,這種找不到真正朋友的痛苦是否必要?尋找完美友誼真的有意義嗎?友誼和不朽可能都是虛幻的概念,只是一種對人類經驗的錯誤期待。德里達的《友誼政治學》(The Politics of Friendship)開始於同樣的感慨(引自蒙田,也是間接從亞里士多德來)。德里達在此文和同名的專著中均未提供任何友誼倫理學。友誼政治學是一種詮釋學,旨在處理通過自我與他者之間的友好關係,而形成的模糊而微妙的人生經驗 。這就背離了在道德和正義基礎上對友誼的傳統理解,同時開闢了關於朋友之間友好接觸的辯證法的新視野。

這是一個期待與失望、德愛與和諧之間的辯證法。友誼不能看作是一種不變狀態、一種已經實現的東西。它不是已經被給予的事物,而是一個透過回應他者的要求而給予的過程。德里達這樣描述:「友誼從來不是既定的,它屬於那種期待、許諾或約定的經驗。它構成一種祈禱似的論域,開始一個過程,卻不作滙報。它不滿足於現狀,轉移到新位置,使責任開闢未來。」

因此,「沒有朋友這回事」並不僅僅意味着因缺乏理想的朋友而失望,而是一種呼喚,「因為它向未來揮了一下手,做我的朋友,因為我愛你,或者將會愛你,聽我說,留意我的呼喚,多些理解和激情,我在尋求同情和共識,做我期待已久的朋友吧!」通過呼喚將來,友誼的過去必然揭示出來。「哦,我親愛的朋友們」,如果當下這樣說,必然是以過去的經驗為基礎,所以我可以對我親愛的朋友們講話。在朋友和非朋友或陌生人之間已經作了區分。友誼已經存在了。因此,感慨的後一部分「沒有朋友這回事」應以友誼的過去為基礎才能理解,也只有這樣才能呼喚將來。

友誼不是一成不變

友誼是一種至今尚未在傳統哲學中探討的時間結構。德里達對友誼之辯的特別貢獻,我認為是在於對友誼時間性的現象學描述,他說:「在矛盾或悖論的邏輯遊戲之後,也許『哦,我的朋友們,沒有朋友這回事』確實表明作為友誼的發展和時間的不可否定的未來超越了現在。」……時間的扭轉因而使得論斷性的陳述「沒有朋友這回事」與感慨「哦,我的朋友們」交織在一起。這一不對稱的扭轉在永遠不會竭盡的祈禱過程中包含了理論上的決斷和知識。這種不對稱帶我們回到我所謂回應的問題。

這是對他者的回應。傳統的友誼倫理學,以朋友之間的互惠和互動為友誼的本質。我們期望或者要求朋友之間存有互惠的善意,因為我們大概不是為了自己的利益而是為了他們,向他們表達了善意。但是我們為甚麼需要回報呢?如果我們能夠擺脫友誼的自愛理論,那麼我們追尋的不是對互惠的善意的償還,而是一種呼喚。

因為友誼不是一成不變的。朋友總是在友誼的特定時間脈絡下受到欣賞,我可以隨時與朋友建立深厚的友誼。但是沒人可以保證這一段友誼會永遠長存。友誼的本質不在互惠的美德而在我和朋友之間友好的活動。當下的友誼召喚友好的過去,並且因為這一過去而呼喚將來,朋友可以曾經是親密、自信而且熱烈的,但是所有這些都會褪色。然而這一親密、自信而且熱烈的友誼總會變成我和朋友之間歷史的存在。如果我說沒有朋友這回事,我的意思是現在不再有親密、自信和激情。我呼喚友誼的復興。這不是要求而是請求:再做我的朋友。

然而這便立刻進入了友誼之最微妙的現象。一方面,在不同程度上,不管友誼是源於實用需要、快樂還是性情相近,擁有朋友是最普遍的人類經驗。另一方面,我們又難以準確判斷友誼何時產生。儘管我們能列出友誼的條件和本質屬性,但卻不能描述友誼如何發生。

完美的友誼不能給予所有人,只能是一個或幾個人。我只是這個或那個特定的人的朋友。出現這樣的情況,固然有其內在的原因。對友誼倫理含義的討論是一種「後見之明」。友誼和朋友一定是先於其倫理含義而存在的。普通朋友和真朋友之間不可避免的也有一些不很明顯的界限,可是這一界限模糊而難以判斷。一次又一次我曾認為自己感覺到友誼的萌芽,後來證明只不過是偽裝起來的好或壞的信念。

等待被喚醒

「哦,我親愛的朋友們們,其實沒有朋友這回事。」對這一感慨的重心是普通朋友們和真正朋友之間的模糊性。轉換成一種反思的模式,這句感慨便可以理解為:「哦,我有許多朋友,但是我沒有一個朋友。」但是我怎樣才能從眾多朋友中找到我的朋友呢?答案取決於我如何知道真正的友誼何時出現。不幸的是,我沒有任何清楚頭緒。真正的友誼不是看得見、摸得着的東西。它也不是主觀的,因為它不是一種心理傾向或精神狀態。

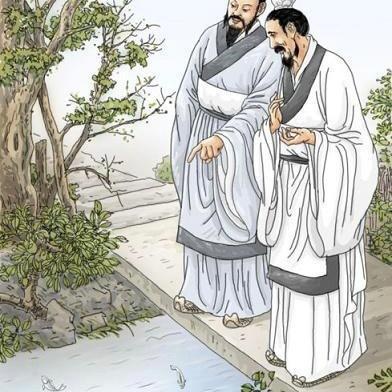

然而,友誼的確是「既在又不在」的。朋友們和沒有朋友的模糊性首先肯定了友誼的存在,德愛在朋友們身上找不到,但是卻會在我的朋友身上被喚醒。不能在我的朋友中找到真正的友誼,是對人類的特別有限性的承認。友誼不在我的掌握之中。我的意願並不能使其發生,儘管我希望那麼做,然而友誼已經在那兒,只是等待被喚醒。真正的友誼本身就是一份給我自己和我的朋友的神秘禮物。當它被喚醒時,便能立刻直覺地被承認和欣賞。也許《莊子》中的一則小故事可以把我的意思生動地表達出來:

子桑戶、孟子反、子琴張三人相與語,曰:「孰能相與於無相與,相為於無相為?孰能登天遊霧,撓挑無極,相忘以生,無所終窮?」三人相視而笑,莫逆於心,遂相與友。

引文中提出的問題並未得到解答,實際上,也毋須解答。可是這三個人都笑了,他們彼此了解,因為他們同一時間分享同樣的心境。德愛在那裏,他們是朋友,而且是真正的朋友。

也許那句著名的感慨應該作一點補充。我們沒有必要哀嘆找不到真朋友,與其說沒有朋友這回事,不如說:「哦,我親愛的朋友們,我們都是朋友,而且我們能夠做朋友。」

只在乎曾經擁有

明慧,我引用亞里士多德、康德和德里達的哲學去反省什麼是友誼的問題,可能是深奧了一點,但這些哲學家同樣指出完美友誼雖然極為罕有,但也會呈現,只要我們不需求這完美友誼永遠存在,只要我們滿足於曾幾何時我和朋友一如莊子寓言中微笑,「相忘於江湖,相忘於道術」,在這時刻中「莫逆於心,相顧而笑」,我們便知道完美友誼已經成為事實!

但我們要清楚知道維持這狀態是極不容易。世易時移,我和朋友各有自己的方向,再不是「完美」朋友,應該不需要嘆息和悲哀,而是慶幸我們曾經是好朋友!

有時候,只需自己靜心思考一下,對世界事物感受的不同有多大,意見的分歧有多深,連最親近的好朋友也不例外;即使是相同的意見,在你朋友的腦海中,可能佔有不同的位置或強度,與你自己截然不同;有多少次的誤解或敵對的衝突,都可能因此而產生。經過這一切,你會自問:「我們所有的約束與友誼依賴的基礎有多不確定;我們離寒冷的暴雨或惡劣天氣有多近;每個人都是多麼的孤寂!」

「不在乎天長地久,只在乎曾經擁有!」愛情如是,友誼也如是!如果我們對他人有真正的尊重和關懷,欣賞和接受他或她的優點和短處,在「需要、品味或者性情」合得來的情況下,他和她便可能成為朋友或是好朋友,但這些不是我主觀意願一定出現的。

明乎此,我便不需要為逝去的友誼悲傷!

明慧,你覺得有沒有道理?

凌漸

2023年深秋赴維也納途中。

莊子與惠施

註:

部分內容引自拙著《生死愛欲》上篇第五章「亞里士多德 《尼各馬科倫理學》 的德愛」和下篇「附錄 德愛之現象學」

▌[鏡遊集]作者簡介

張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。