美國最高法院上周五頒下判詞,以六比三大多數裁定總統特朗普無權引用《國際緊急經濟權利法》(IEEPA)增加關稅,必須以其他貿易法例來調整關稅,意味他失去了最鋒利快捷的關稅武器,今後加關稅需要接受各種程序、理據及時間的規限,裁決也顯示最高法院不願充當白宮傀儡,特朗普的總統權力可以受到限制。 美國最高法院過去多年扮演著平衡共和民主兩黨的角色,在共和黨總統委任保守派法官佔五位,民主黨總統委任自由派法官佔四位那些年,兩派法官雖有各自堅信的意識形態和核心價值,但大多數時候都願意尋求共同點,以維持一套較穩定及較可預期的司法先例,成為監督制衡國會與白宮兩大權力的獨立第三權。 但自從保守派法官增至六人後,最高法院便改變取向,不惜推翻奉行多年案例來實現共和黨人的保守派主張,最明顯的例子就是推翻婦女有墮胎權的先例,導致多個共和黨州份可以制訂嚴格限制婦女墮胎的法律。特朗普二度執政以來,最高法院在多宗涉及兩黨政治紛爭的官司中,一直站在共和黨總統那一邊。因此,最高法院這次判特朗普政權敗訴,令他及其支持者非常憤怒,大力抨擊保守派首席法官。 經濟緊急狀態 美國最高法院為什麼要對特朗普說不?白宮幕僚指出,最高法院並沒有否定總統有權制訂關稅政策,法院只是認為《國際緊急經濟權利法》並沒有授權總統調整關稅,受影響的現行關稅措施主要是以「對等關稅」名義實施的額外關稅,以及以打擊芬太尼毒品流入為名的關稅措施,其他基於保護國家安全對鋼材、汽車、半導體行業實施的關稅,以及根據不公平貿易措施(如割價傾銷至入口額急增)調查而採取反制的關稅,因為不是引用緊急狀態啟動,都不受裁決影響。 而為了彌補最高法院裁決造成的「真空」,白宮也即時宣布引用貿易法例對所有貿易伙伴實施10%關稅(其後調升至法例容許上限15%),此措施法定期限為150天,之後若要再對個別國家加徵關稅,便要按貿易法例規定採取個案調查、發表報告,甚至得到國會授權。換言之,這次最高法院與白宮的矛盾,主要在於特朗普可否運用經濟緊急狀態權力來達成其政策主張。 何謂經濟緊急狀態?IEEPA並沒有詳細界定,留給總統酌情判斷的權力其實相當寛闊。如果特朗普貫徹始終,以長期錄得巨額貿易赤字威脅美國經濟安全為依據,單純為了消除貿易不平衡而實施對外關稅調整,最高法院很可能會放白宮一馬。...

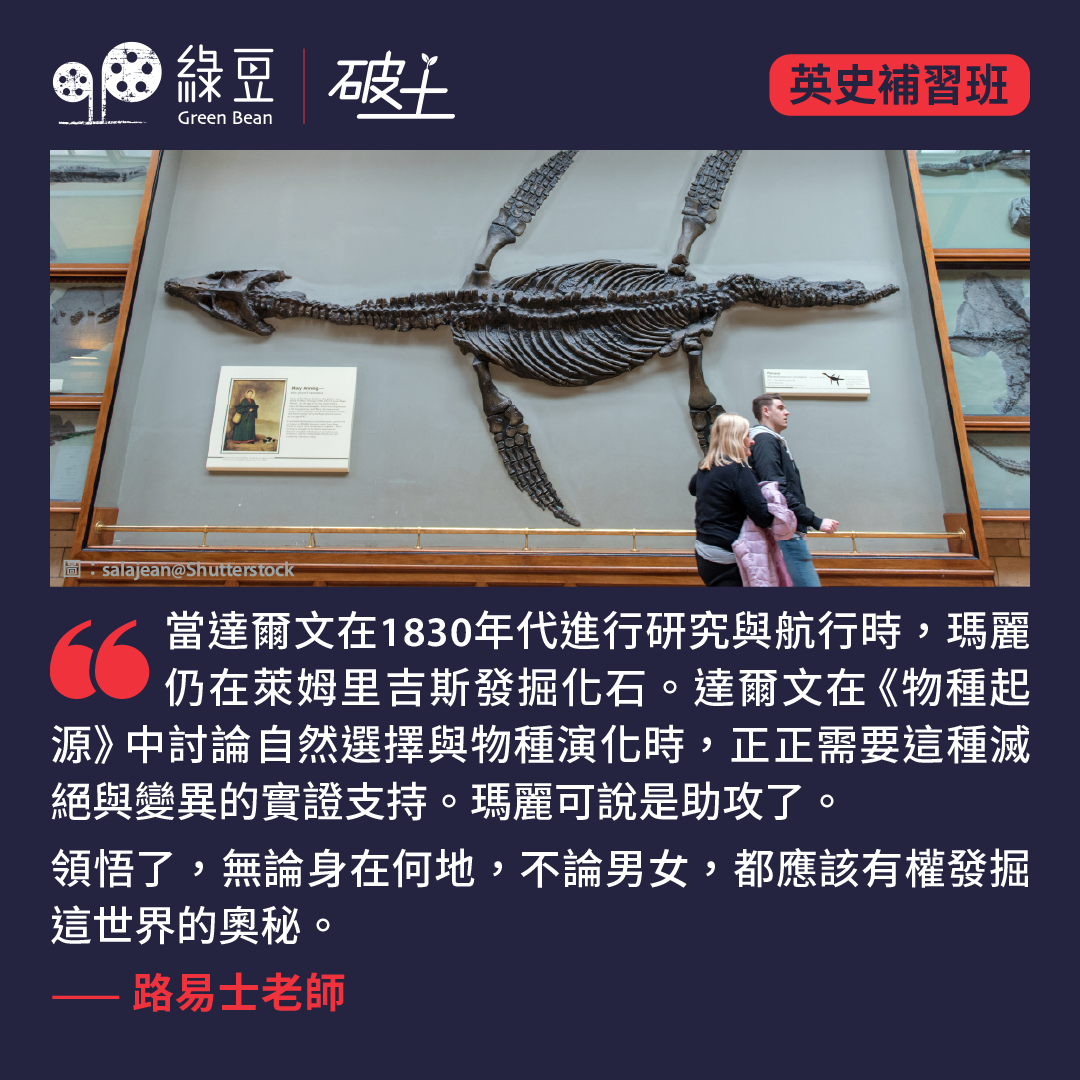

這次來到約克,雖然只是匆匆的參觀了約克郡博物館,但也得到不少啓發,除了了解羅馬與此地的關係,還開拓了侏羅紀視野。 有沒有這麼誇張?更誇張的是跟一個叫安寧的女子結了緣。 關子賣夠了,其實是博物館一個名為《瑪麗・安寧 Rocks》的展覽。一看到,就感奇怪了,這跟約克郡有什麼關係呢?我們或知道瑪麗・安寧(Mary Anning)出生在萊姆里吉斯(Lyme Regis)。 那是位於英格蘭多實郡(Dorset)西南部,一座歷史悠久的海濱度假勝地。該地以其美麗的海灘、風景如畫的港口,以及富含化石的海岸線而聞名。這片海岸線如今被稱為「侏羅紀海岸」(Jurassic...

美國眾議院通過法案,要求選民登記必須提供有效的美國公民身份證明。這項議案雖然在眾議院通過,但在民主黨反對之下,預期在參議院將無望闖關。對於許多香港人來說,投票要看身份證是「天經地義」的事情,對於美國會有這麼多人反對此項議案感到不明所以。其實在美國,相關的爭議由來已久,背後的邏輯和香港的情況也大相逕庭,很容易產生誤解。 法案背後 要求選民證明公民身份,言下之意就是擔心非公民會混進去投票,從而左右選舉結果。實際上,這件事情存在嗎?北卡羅萊納州在2016年選舉的審計當中,翻查選民名冊中480萬票的已投票紀錄,當中只有41票是由非公民所投。在往後八年,僅三宗個案被送檢控。在其他州份的類似審計當中,找到的案例都是個位數。這也不難理解:大多數移民最怕的事情就是被遣返,誰會為了選舉中百萬分之一的影響力去犯法,危及自己日後的入籍申請? 調查發現,大多數的非公民選民登記,都是工作人員不小心作業所造成:法例規定政府要協助申請駕照者順道完成選民登記,但不是所有申請駕照者都是公民,人有錯手之下便有少數非公民被登記了,根本不是什麼陰謀。這不是說選舉舞弊不能發生,有美國人甚至曾經成功為一隻狗登記選民,關鍵在於它能否成為普遍現象,左右選舉結果。 說到底,還是有些政治人物輸不起,輸了選舉便散播謠言說有數以十萬計的非公民投票,妄稱選舉不公。當政治壓力形成,議會便不得不立法去處理這個現實上不存在的問題。這些為了一己私利去破壞制度信任的行為,才是我們要譴責的對象。 類似的「不存在的問題」,還有所謂的冒充選民問題:會不會選民登記的資料是真的,但去投票的那個人是假的?因為美國的投票站往往不看身份證,選民自稱是誰就可以領選票,在許多香港人的眼中也是貌似兒戲。現實上,和上面說的情況一樣,也是十分難以發生。首先,你要知道某一名字是在選民登記冊之上;然後,你要確保你比真的那個人更早到達投票站,因為如果對方已經投票,甚至就排隊站在你前面,那你就會當場被捕。而同樣是,你只有一次機會,影響力百萬分之一。當然你可以不停去不同的投票站排隊投票來增加影響力,但投票日的時間限制不站在你的一邊;你也可以動員親戚朋友和你一起做這件事,但被揭發的風險同時倍增。 另一種選舉不公平...

最初寫遊記,是為了交功課。以前小學學校旅行後,哪怕只是去了某個郊野公園,不免要在中文課上交一篇遊記習作。老師往往提供參考用語,其中一個常用詞是「依依不捨」。句式大概如此:「我懷著依依不捨的心情,離開了大帽山郊野公園。」 有次與一位中國朋友談及此事,對方一聽便笑說這種寫法在中國的教育制度下,必定招致批評。箇中原因何在?因為「依依不捨」這種用詞帶有濃烈的個人色彩,有違集體主義。按中國的教育模式,應該改寫成:「我去到郊野公園,深深明白到綠化環境的重要,希望自己能好好學習,將來為國家的環保事業作一分貢獻。」 朋友說罷,自己先忍俊不禁,接著道:「反正說就是這樣說啊,其實每個人只為自己的利益,大家心裡都明白,不說而已。」這位朋友本身是九十年代北京大學的畢業生,看事情自然較為通透。 個人利益變無私奉獻 明明只是謀求個人利益,換個說法搖身變成無私奉獻。這種論述邏輯,由官方主導,透過教育傳遞,一脈相承,充斥於社會各階層。以前在西藏期間,曾經問過一名酒吧滿族店主,為何選擇來到拉薩,對方理所當然地答是「援藏」。不過他賣翻版唱片賺了不少錢,平日斤斤計較,從不見他有何「援藏」之舉,為甚麼不老實說只是來西藏賺錢? 另一次遇到一名戶籍遷到西藏的漢族女士,年約廿多歲,她抱怨與藏族人一樣無法申領護照,還向我訴說當初只為「援藏」才來,豈料連出國旅行也成問題。我不禁追問她最初來到拉薩時,可有受惠於「高考加分」的政策,她頓時語塞。 在西藏實施的「高考加分」政策,原本是為提升母語非漢語的藏人學生大學入學率而設。可是不少漢人鑽制度漏洞,刻意在高考前幾年把戶籍遷至拉薩,再用地區政策來考高考,他們獲得加分,佔了便宜還要對外宣稱自己是為「援藏」而來。...

馬年第一篇文章,先向各位讀者精神奕奕地拜個年,祝願香港人「馬上民主、馬上自由」! 農曆新年標誌着一個農業循環的開始,象徵冬去春來、萬象更新。這既是總結過去的時刻,也是迎接希望的起點。誠然,過去一年的香港,是沉重的一年。 制度性敗壞的問題逐漸浮現 當傳媒及民意代表的監察力量被削弱後,制度性敗壞的問題逐漸浮現。我們清楚看見,缺乏監察的權力如何為社會帶來悲痛的後果。大埔宏福苑大火造成168人死亡,縱使政府努力控制輿情,大家心中也明確知道這場火災是一場人禍,不只是奸商謀取暴利,也是政府政策催生失衡的樓宇維修市場及多個政府部門監管失當的問題。 在「愛國者治港」改革下,民意基礎大幅收窄的立法會完成第二次換屆選舉,投票率只有31.9%。公民參與公共事務的意欲低落,立法會淪為橡皮圖章的情況愈發明顯。強制乘客使用安全帶的立法爭議,更暴露立法工作的草率與討論不足。 政府對公民社會的打壓依然繼續。在2025年下旬,仍有430人因反修例示威和國安法案件而在囚;至少三人因評論宏福苑火災而遭控發布煽動刊物、披露國安調查。合理的批評聲音,亦遭受制度性的封殺、甚至面對刑責。農曆年前,壹傳媒創辦人黎智英及六名前《蘋果日報》管理層被裁定「串謀勾結外國勢力危害國家安全罪」及「串謀發布煽動刊物罪」成立。黎智英被判囚20年,其餘六人分別被判6年9個月至10年。這些判決令人憤怒難過。 歷史的經驗...

近兩年人工智能狂飆突進,速度之快,連一眾「預言派」也來不及把舊講稿改成新版,已被現實打臉。這股AI旋風,恰巧把行為經濟學一條老掉牙卻從未解決的難題,再度推上檯面:當你倚賴的「代理人」忽然聰明過你、勤力過你、還比你更會算計,你這個委託人,是升格做董事長,還是降級做吉祥物? 行為經濟學談代理人問題,說穿了只有八個字:你看不清,他心不齊。 委託人永遠資訊少一截,代理人永遠盤算多一層。你要長線穩陣,他要短期獎金;你想睡得好,他想博得大。於是經濟學家多年來教大家用三寶自保:合約、監察、KPI。洞補不完,至少補細一點。 前提是——代理人是人。 人會累、會病、會分心、會放假;再醒目的CEO,一日也只得24小時;再精明的基金經理,也要靠報表、會議、電話交代來龍去脈。制度設計雖不完美,但尚算「追得到」。 矽基代理卻完全不按人類節奏作息。AI不睡、不餓、不呻加班;吞數據如飲水,跑模型如散步。你還在想「下周開個會研究」,模型那邊已模擬了一萬次,順手把第10001次也優化好。這不再是請了一個更優秀的員工,而像是辦公室忽然進駐一個不必交MPF、又全天候運作的新物種。 AI已是有自身意願的物種...

來約克(York)最愉快的是在古羅馬城牆上走走。窄窄的,要讓路給其他行人,Thank you 跟you are welcome 聲不絕如縷。 約克給人的感覺是很像巴斯(Bath),對,因為它們都是羅馬人建立的重要城市。公元71年,羅馬九軍團(Legio...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映家庭、婚姻及個人之間的複雜性,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密 ) 孩子的話,往往令人意想不到。大人總以為他們年紀尚小,未必真正理解人與人之間複雜而微妙的關係,但在治療室裡,他們有時卻以最直接、最立體的方式,道出了家庭裡難以言說的情況。 十二歲的小敏,在一次家庭治療會面中,談起她眼中的家庭關係,讓在場的大人都不禁沉默下來。她說:「你知道嗎?我家裡有兩個圈,一個大圈,一個小圈。我跟媽媽在小圈裡,爸爸在大圈外。哥哥在的時候,我就要去圈外,只有哥哥跟媽媽可以在圈內。」小敏說這番話時神情興奮,像是在分享一個只有自己才看得見的秘密地圖。...

英國的校園裡,農曆新年是飯堂節日優惠的一則廣告宣傳;而在我的課室裡,農曆新年就只是一張友人從香港寄來的新春掛飾。 農曆大年初一當然不會有特別校內活動,也不會有人提醒學生「今天是大年初一」。對大部分英國學生而言,那天與任何一個學期中的日子並無分別;而對於華裔學生來說,即使心裡知道農曆年到了,卻也多半只是輕輕一想,然後很快回到現實的生活節奏之中。 可幸今年的農曆新年,剛好是學校的Term Break,也順理成章有休息的機會。然而對於其他身在海外的華人,這種「重要日子在制度裡消失」的經驗,其實並不陌生。...