近兩年人工智能狂飆突進,速度之快,連一眾「預言派」也來不及把舊講稿改成新版,已被現實打臉。這股AI旋風,恰巧把行為經濟學一條老掉牙卻從未解決的難題,再度推上檯面:當你倚賴的「代理人」忽然聰明過你、勤力過你、還比你更會算計,你這個委託人,是升格做董事長,還是降級做吉祥物? 行為經濟學談代理人問題,說穿了只有八個字:你看不清,他心不齊。 委託人永遠資訊少一截,代理人永遠盤算多一層。你要長線穩陣,他要短期獎金;你想睡得好,他想博得大。於是經濟學家多年來教大家用三寶自保:合約、監察、KPI。洞補不完,至少補細一點。 前提是——代理人是人。 人會累、會病、會分心、會放假;再醒目的CEO,一日也只得24小時;再精明的基金經理,也要靠報表、會議、電話交代來龍去脈。制度設計雖不完美,但尚算「追得到」。 矽基代理卻完全不按人類節奏作息。AI不睡、不餓、不呻加班;吞數據如飲水,跑模型如散步。你還在想「下周開個會研究」,模型那邊已模擬了一萬次,順手把第10001次也優化好。這不再是請了一個更優秀的員工,而像是辦公室忽然進駐一個不必交MPF、又全天候運作的新物種。 AI已是有自身意願的物種...

英國政壇向來不乏戲劇元素,但若論情節轉折之急、諷刺意味之濃,文德森(Peter Mandelson)這號人物,大可成為Netflix劇集主角。江湖人稱「黑暗王子」,三起三落,屢敗屢起。如今再因愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)檔案,被指牽涉傳遞高度市場敏感資料,一時間舊帳新仇齊發,逼得首相施紀賢要「揮淚斬軍師」。此事持續發酵,對英國政治與經濟的衝擊,絕非花邊新聞,而是一次制度信任的壓力測試。 文德森既是新工黨工程師之一,也是權力操作老手;既懂市場語言,又深諳政治運作。當年輔佐貝理雅(Tony Blair)打造「新工黨」品牌,把左翼理念包裝成投資級資產,深得金融圈歡心;其後多番因醜聞辭職,又多番復出,政治生命力之頑強,幾近不死鳥體質。英國政壇人才輩出,但能把「跌倒—翻生—再跌—再起」演成常規操作的,寥寥可數。 今次風波的殺傷力 今次風波之所以殺傷力大,不在於他與愛潑斯坦「相識」,而在於涉嫌向外界傳遞高度市場敏感的政府內部資料。美國司法部於2月2至3日間釋出的文件顯示,電郵往來涉及文德森於2009至2010年出任白高敦(Gordon...

上周五,美國財金市場的真正主角,並非通脹數據,也不是就業報告,而是特朗普在 Truth Social 上短短數行的「隨筆」。一紙提名,卻有如在資本市場引爆驚雷——凱文・沃什(Kevin Warsh)獲欽點為下屆美聯儲主席人選。 消息一出,反應立竿見影。美元急升,黃金暴瀉,銀價更出現罕見的「閃崩」,單日跌幅逾三成。若僅以「獲利回吐」或「技術調整」解釋,未免低估市場的嗅覺。 華爾街金童...

周二正值農曆二十四節氣之「大寒」,北歐財金界亦透出一股蕭殺之意。丹麥專職人士退休基金(Akademiker Pension)正式宣布,將於本月底前悉數清空其投資組合中的美國國債。這家管理約250億美元資產的養老基金,其拋售額雖僅約1億美元,在28萬億美元的美債汪洋中不過是滄海一粟;然則,天下大勢,波瀾往往起於青萍之末。這場「丹麥退場」(Danish Exit)行動,實則是對戰後布雷頓森林體系的「美債零風險」神話,投下質疑票。 美國的財政壓力並非新鮮事。真正令人不安的,是華盛頓對此展現出的從容,甚至近乎理所當然。白宮近日提出,擬將年度國防預算推高至 1.5 萬億美元。表面上,這是地緣政治緊張下的「必要之惡」;但從財政角度看,卻是一場豪賭。 「負責任聯邦預算委員會」(CRFB)估算,相關計劃將在未來...

長期以來,白銀在貴金屬市場中總是被視為黃金的「貧窮表親」(Poor Man's Gold),其光芒常被金價的避險屬性所掩蓋。然而,今日全球大宗商品市場經歷了「格陵蘭衝擊」(Greenland Spike)的驚心動魄一幕,現貨白銀價格在亞歐盤交易時段勢如破竹,一度觸及每盎司 94.36 美元 的歷史新高。...

白宮於2025年年底公布《國家安全戰略》,字裡行間早已鋪陳伏線。踏入2026年未滿三日,特朗普便以行動說明國家安全戰略並非紙上談兵——美軍特種部隊突襲加拉加斯,活捉委內瑞拉總統馬杜羅,押送美國受審。歷史,忽然被拖回兩百年前。 1823年,美國第五任總統門羅(James Monroe)提出後世稱為「門羅主義」的外交宣言,警告歐洲列強:西半球不再容許殖民與干預,美洲,是美國的勢力範圍。當年美國尚屬新興國家,實力未臻巔峰,門羅主義更多是一紙宣示,卻在往後兩個世紀,逐步落實。 白宮宣布馬杜羅「落網」後,特朗普笑言門羅主義已被其「超越」,並為新版命名為「特羅主義」(Donroe Doctrine)——既是諧音,也是政治商標。特朗普不僅在社交平台發布照片,自稱「委內瑞拉代總統」、接管石油等戰略資源,更公開暗示,哥倫比亞、古巴、墨西哥、巴拿馬等國,未來或難免被「點名」。一句玩笑背後,是赤裸裸的權力展示:美國後院,不容他人染指。 中國拉美佈局 馬杜羅被擒,最震動的未必是拉美左翼政府,而是北京。《華爾街日報》引述接近中國高層內部討論人士稱,拉丁美洲如今被重新界定為美國的「後院」,意味中國過去十多年在該區苦心經營的經濟與戰略佈局,需全面重估。...

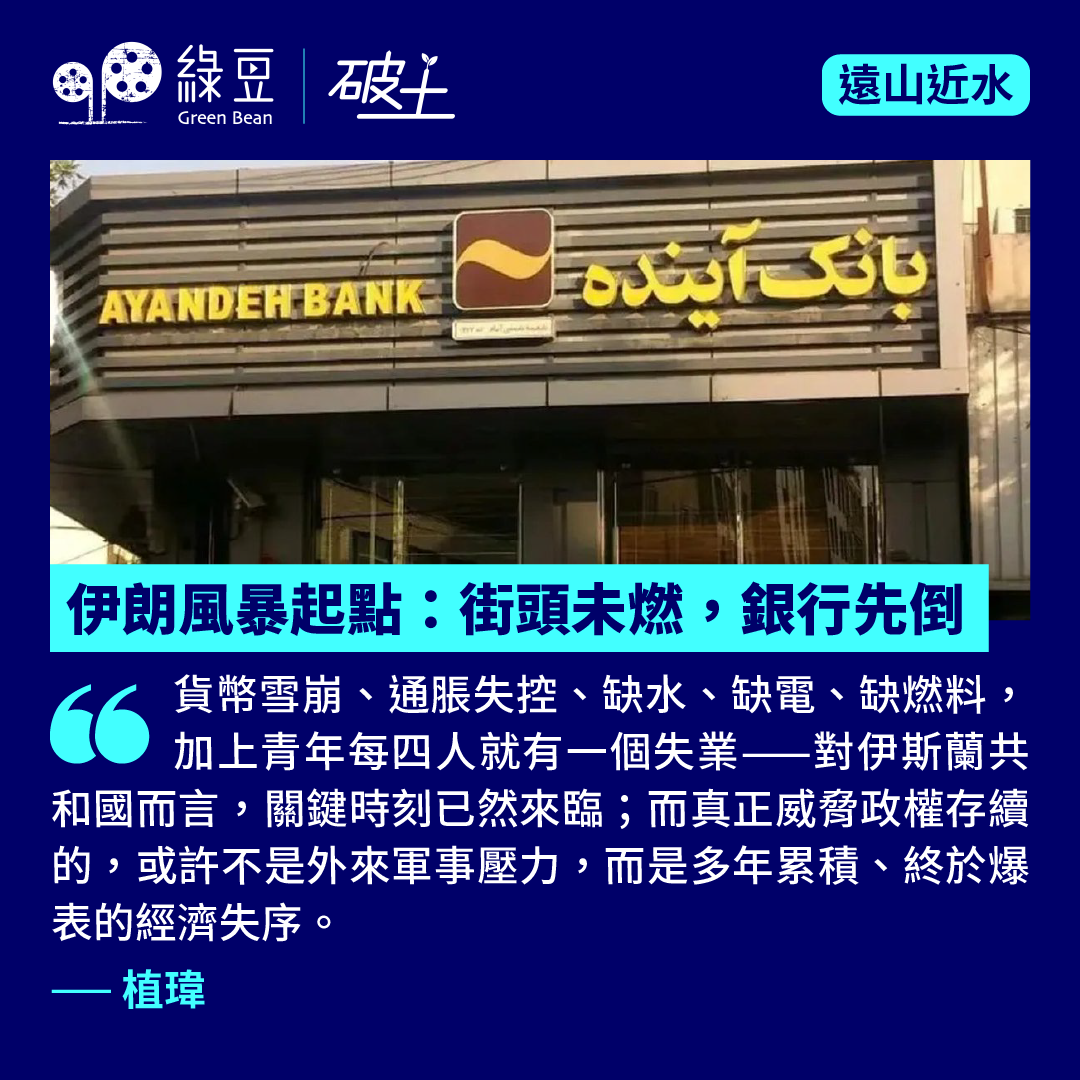

伊朗今日之崩潰,並非始於反對派積壓多年的怒火,也不是年輕世代對個人自由的幻滅與反撲,而是悄然起於一宗看似技術性的金融事件——未來銀行(Ayandeh Bank)的倒閉。 銀行爆煲,不只是腐敗的象徵,更是經濟崩解的加速器;資產負債表一旦潰散,貨幣信用亦隨之蒸發。抗議最終於2025年底全面爆發,起初聚焦於「破碎的經濟」與民生難以為繼;然而短短數周,訴求迅速升温,矛頭直指政權本身,演變為關乎存亡的政治起義,構成伊斯蘭共和國建國半世紀以來,政權面對的最大內部挑戰。 權貴銀行與「鏡宮工程」 未來銀行於2012年由安薩里(Ali Ansari)創立。此人出身伊朗最富裕家族之一,在倫敦北部坐擁豪宅,政商關係盤根錯節,政治上普遍被視為與前總統艾哈邁迪內賈德(Mahmoud Ahmadinejad)陣營關係密切。該行全國設有...

美聯儲上周三的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議,「急不及待」推出短債擴表的「儲備管理買入」(Reserve Management Purchases,RMP),增加市場流動性。由宣布停止量化緊縮(QT),到旋即開動這個被坊間稱為「新版 QE」的工具,中間不過短短兩周,這種節奏本身,已說明問題:美聯儲對今年底至明年首季銀行體系流動性可能再度「抽緊」,顯然心中有數,甚至頗為忐忑。 「純技術性」安排? 減息 0.25%,本屬市場預期之內。減息後聯邦基金利率區間落在...

過去三年半,美聯儲以量化緊縮(QT)方式「收水」,讓手上資產自然到期「蒸發」,形同把銀行體系中的水慢慢瀝走。直至2025年12月1日,QT結束,連主席鮑威爾也承認:儲備仍算「充裕但不再過剩」,緩衝位愈見薄弱。 水壓漸降之際,本周二至周三的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議焦點在於「檢驗水管」。表面上,決定的當然是利率——市場尚押注再減四分一厘。然而真正影響深遠的是何時啟動「儲備管理買入」(RMP)、怎樣調配常設回購工具(SRF),以及如何消化財政部愈來愈「短兵相接」的發債策略。 QT落幕RMP登場:技術操作還是暗渡陳倉? 量化緊縮自始就是走鋼線。當銀行儲備如海水般汪洋,一點半點收縮不會引起波瀾;但水位下降至「充裕但偏緊」,每逢報稅、結算、標售,便足以掀起回購與聯邦基金利率的激烈波動。眼下,市場正處於這敏感地帶。 RMP(儲備管理買入)本為穩壓工具,其做法刻意和QE拉開距離——不碰長年期,不干預曲線,只買短期國庫券,單純確保隔夜利率聽話停留在政策區間中間,不因儲備被稅收或財政部賬戶吸走而下滑。 但華爾街自然讀到弦外之音。美銀策略師認為RMP最快明年1月啟動,且每月買入量本身就是政策暗號——若月度超過400億美元便屬「偏鴿且偏暖」;低於300億美元則「純屬技術操作」。高盛相對「含蓄」,預測月買入約200億美元,剛好抵銷MBS繼續流失後的儲備不足。摩通更保守,料月度約80億美元,純屬維穩。...

大埔宏福苑沖天大火,奪走最少128條人命、失蹤人數更超過200人,全城震動、哀痛難言。然而,悲慟之外,更須冷靜追問:這是否一場本可避免的人禍?又有多少源自制度失效與結構性腐敗? 圍標濃霧下的宏福苑:一場本可避免的大火 香港樓宇老化並非新鮮話題。全港逾2.8萬幢三十年以上的舊樓,在強制驗樓制度下,無不面臨龐然維修工程。這些動輒數以億計的「大茶飯」,自然成為專營「圍標」團夥長線經營之獵物。 宏福苑落成年份是1983年,論年紀,與香港今日的樓宇老化潮並無二致。2016年,房屋局向其發出強制驗樓令;一切後來的巨量資金、利益糾葛、權力鬥爭,皆由此而來。 宏福苑維修招標,經市建局「招標妥」平台處理,共57間承建商投標,工程顧問鴻毅建築師有限公司(Will Power Architects...