殖民地餘孽

曾聽過一位移居歐美的港人朋友分享了這樣的故事:鄰戶遷來黑人家庭,父母立即擔心起來,還未有機會認識對方是誰便堅拒往來。這當然是種族主義,因為這完全是一個基於生物外觀的判斷,也就是以貌取人。

與關心港人離散社群的學者和組織者談移民議題,不時會談到這個現象:不少港人往往不為意自己原來嚴重地種族主義,而這點在他們移民後沒有減退,甚至變本加厲。這觀察的前半段不難理解:香港是華人社會,同種族佔九成以上,社會中的隱性種族主義不易被察覺,大多數人亦不會自視為壓迫者或被壓迫者。至於觀察的後本段,即港人移民後,特別是在歐美社會中成為可見的少數後,為何卻會維持甚至強化種族主義取向,卻很值得深究。

種族主義與殖民歷史

種族主義在香港一直存在,南亞少數族裔租屋困難,在媒體上如何被標籤醜化,早已屢見不鮮。不過香港的種族主義還有另一個面向:對歐美白人的崇拜。舉個例,香港有很多自稱「國際」的名牌幼稚園,標榜「西人」教英文。這些「西人」當然不是西班牙人,而是「西方人」的意思。之不過,並非所有來自「西方國家」的教師都可以教英文,一定要是白人才可以;哪怕你是義大利人,英文其實不是你的母語,家長看起來像就行。但如果你是英國土生的第二代亞裔,就算你能說完美無口音的英語也沒用。這就是赤裸裸的種族主義。

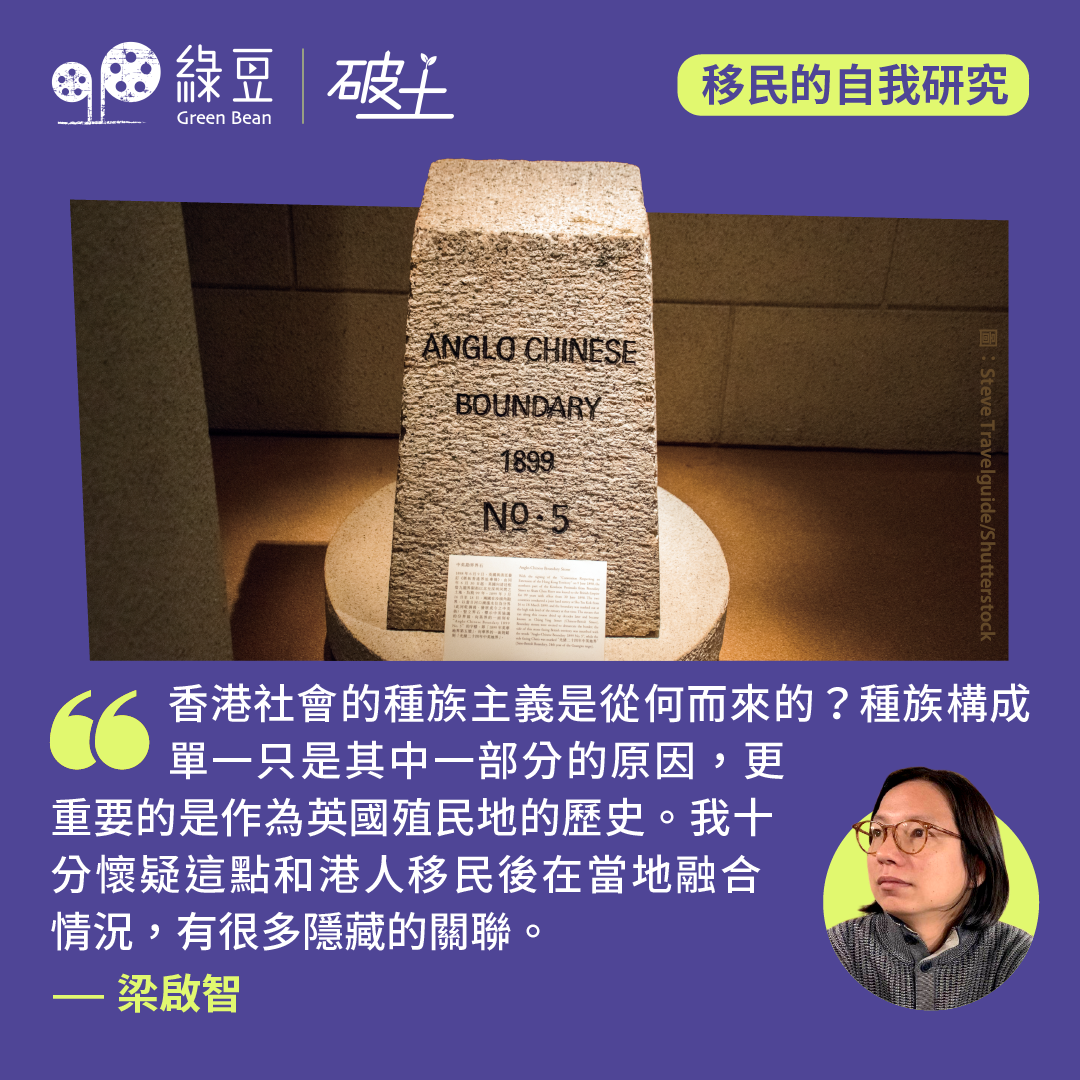

香港社會的種族主義是從何而來的?種族構成單一只是其中一部分的原因,更重要的是作為英國殖民地的歷史。我十分懷疑這點和港人移民後在當地融合情況,有很多隱藏的關聯。

說說我自己的經驗。我是從何時開始意識到甚麼是種族的呢?我成長於九七前的香港,記得有次在電視中看國際新聞報道,畫面中出現一位在當地街上打掃的白人,年少的我腦海中浮現一條現在回想起來相當荒謬的問題:原來白人也會掃街的?

這問題很不合理,白人當然也會掃街的。但在英殖香港長大的我,又真的從來未親眼見過白人做清潔工。當時的香港,首先街上不會隨意見到的白人;如果在中環商業區見到,則大多數是西裝筆挺的外企代表或專業人士;新聞中見到的政府高官,在一九九零年代以前大多都是英國來的白人;電視劇集中高級管理人員或者高級警員等角色,例必安排白人飾演(很多時候都是河國榮)。在這樣的環境中成長,潛意識中很容易以為凡是白人就必然是高級一點,甚至是聰明一點。直到很多年後我在美國的大學講課,遇到資質相當一般的白人學生,腦中某個角落還是會有點不協調。

要注意認知落差

我必須指出這種印象是結構性的。殖民地政府作為掌握資源的一方,當然會優先起用「自己人」;英殖香港曾有一個流行的說法,稱在英國混得不好的來到香港便可翻身,搖身一變成精英階層。殖民地政府當然也樂意自我神化來把自己的外來統治者身份變得合理:你們就是未開化的土著,我們來這兒是要教化萬民。

這過程當然又關係到對統治機器的掌握。中學的時候校長很喜歡和我們講英國前首相邱吉爾,大讚他是我們應該學習的榜樣。邱吉爾的歷史地位固然無用質疑,但他在後殖民研究當中就明顯並不同樣受到歡迎,例如被質疑他在1943年孟加拉饑荒中的政策有否導致數以百萬計的死亡,這算不算另一種的種族滅絕。殖民地教育有其隱惡揚善,校長沒有告訴我們這些,那時候身為一個小小中學生的我當然也不敢問在學校禮堂舉手問。

香港人,最少像我輩這樣在英殖時代長大的香港人,並不是帶着一張白紙移民到歐美社會,而是本身就有各種英殖統治下產生的不合理認知和想像。現實的歐美社會當然要複雜很多,更別說今天的歐美社會比數十年前的改變也極為巨大。港人移民的適應困難,來源恐怕不少是來自於這個不顯眼卻可能很決定性的認知落差。

回到文首的那個黑人家庭。如果因為對方是黑人便作出一系列的預判,那就不要怪別人見到自己是華人便假設來自中國大陸了。很多港人移民喜歡強調自己來自香港而非中國大陸,但逆地而處,黑人也有分來自非洲還是美洲,亦分剛剛到埗還是祖上來了四百年。想別人認真看待自己的差異,那自己也得認真看待別人的差異,這應不難理解。

▌[移民的自我研究]作者簡介

梁啟智,時事評論員,美國明尼蘇達大學地理學博士,現職台灣中央研究院社會所。