尋找外婆一個甲子以前的身影(一)

容許我:這篇報道寫的不是別人,而是我的丈夫朱漢強(朱仔)在加拿大尋找外婆足跡的故事。

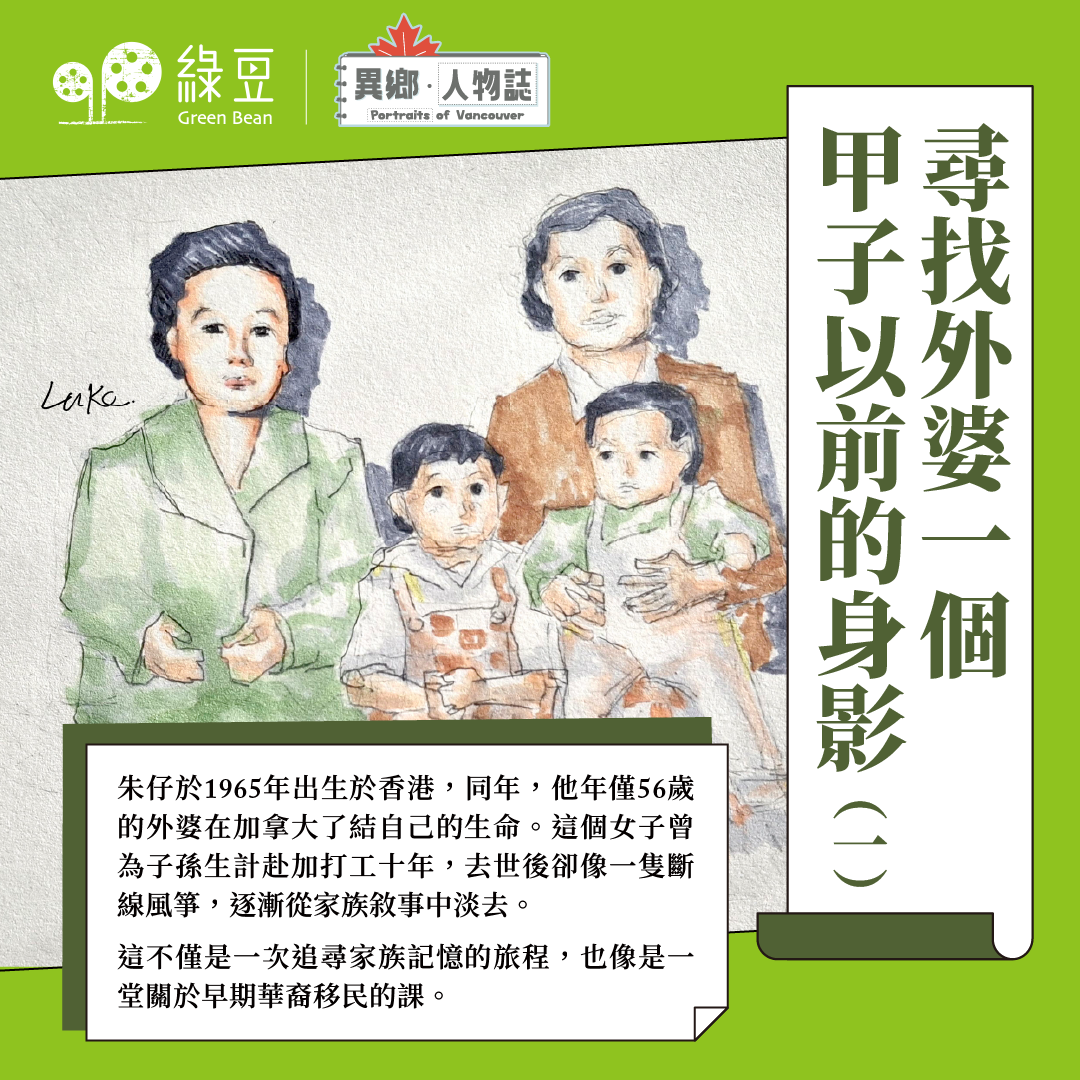

朱仔於1965年出生於香港,同年,他年僅56歲的外婆在加拿大了結自己的生命。這個女子曾為子孫生計赴加打工十年,去世後卻像一隻斷線風箏,逐漸從家族敘事中淡去。

這不僅是一次追尋家族記憶的旅程,也像是一堂關於早期華裔移民的課。

從病榻前的口述家族史開始

事情得從2002年說起。那年朱仔的媽媽 (我的奶奶)中風垂危,正在英國寫碩士論文的我倆,匆匆收筆趕回香港。之後奶奶多活了一年,而朱仔也多賺了一年陪伴摯愛的媽媽,並完成家族的口述歷史。那二萬多字裡包含不少朱仔素未謀面、甚或第一回聽說的家族人物。印象最深的是外婆,她留下來的事蹟雖然寥寥無幾,卻也令人浮想聯翩。他這樣寫道——

「沒有外祖母,我們的生活相信會很苦很苦,鄉下的家人也可能撐不住。如果不是家裡生活苦,外祖母也不用在生命的最後十年,漂洋在外,魂斷異鄉。」

外婆譚瑞香,1909 年生於中國,年輕時是商人妾室,過着有「妹仔」伺候的日子,但在抗戰期間成為寡婦。為撫養兩個女兒,她獨自從新會輾轉到香港做工。待女兒先後成家,當上外婆的她為了支撐兒孫,再次背井離鄉。這回的目的地,是隔着整個太平洋的加拿大卑詩省維多利亞。那年她46歲。

同年,尚未有朱仔的朱家,搬進九龍弼街某個沒水沒電的天台鐵皮屋,生活艱難。三姐記得外婆時有接濟,偶爾還寄上洋裙,愛美的她總盼望快快長大,早日穿上。這樣拉扯着過了十年,朱家在五個女兒後終於添了個男丁,但歡喜沒多久,便收到來自加國的一撮頭髮——據說外婆在異鄉發瘋自殺,卒時56歲。

我的奶奶、譚瑞香的女兒,始終沒能親自送別客死他鄉的母親。今日我們已無從追問她當時的心情,只能遙想:一個要照料初生男嬰,又要撫養四個女兒(原本五個,但朱仔的二姊於 1963 年因車禍早逝),一家生計「手停口停」的婦人,要遠赴萬里之外的加拿大,也許是遙不可及的奢望?即使,是為了送別至親?

朱家對於譚瑞香的回憶,就只剩這些了。後來奶奶和老爺相繼離世,老房子賣出,丟棄很多舊物,線索更是凋零,只剩兩張沒標明細節的老照片。像很多現代家庭那樣,眼前事已經夠多,還談什麼探古尋根?

但原來,朱仔一直把那位素未謀面的外婆,放在心上。

在異鄉尋找未遇過的外婆

2023年,為了孩子的未來,朱仔舉家來到加拿大。對於這個從未踏足的國度,朱仔不算熱中,但行前他這樣對我說:「我唔敢奢望,不過如果今次搵到外婆嘅墓地拜祭,盡點心,都算係某種安排?」但,談何容易?

來加第二年,我們結識了一位在唐人街做歷史檔案的朋友,認識了一些門路,也對箇中難度多了體會。簡單說,加拿大有《國家檔案法》(Library and Archives of Canada Act),規定移民紀錄、邊境資料、選民登記冊和船舶乘客名單等,必須保存並且開放,它們都是重要的尋親資訊。但困難在於,早年華人移民的英文姓名多按方言音譯,併寫五花百門,像是姓陳的可能記為 Chan, Chun, Chin, Chen。而中文姓氏的排列方式跟英文相反,也常常造成混亂,甚至有不諳中文的華裔移民二、三代子孫,無意間把家族姓氏換成祖輩的名字,從此世代相傳。

至於我們要尋找的是女性祖先,難處就更大了。在早年的官方文書中,女子多以丈夫註記,本名只餘姓氏。所以「某氏」有一大堆,名字卻蕩然無存,在歷史長河中落得面目模糊。

只得外婆中文名字的朱仔,像走進了死胡同。無計可施之下,他還動用了 ChatGPT,請它分別用新會和台山等不同方言,併寫「譚瑞香」的英文。但徒勞。

跨洋線索:姊姊妹妹動起來

可幸是朱仔有四個留港的姊姊,大家投入地在視像會議中想辦法。那時的電腦屏幕會分割成五個小格子,差不多每格都有一張在動的嘴巴,非常熱鬧——「會唔會搵到阿媽生前嘅地址簿⋯⋯?」「搵過晒,冇啦⋯⋯」「加拿大嘅四姨婆(外婆的四妹)或者會知道婆婆嘅事?」「我細個幫手寫過郵簡畀四姨婆,記得地址係域多利(Victoria)⋯⋯」「四姨婆過身咁多年,我哋冇晒聯絡啦⋯⋯」「連佢嘅英文名都唔知⋯⋯」「香港表姨以前同四姨婆一家好親近,不如問下佢?」「表姨成百歲人,老人痴呆咗好多年啦⋯⋯」

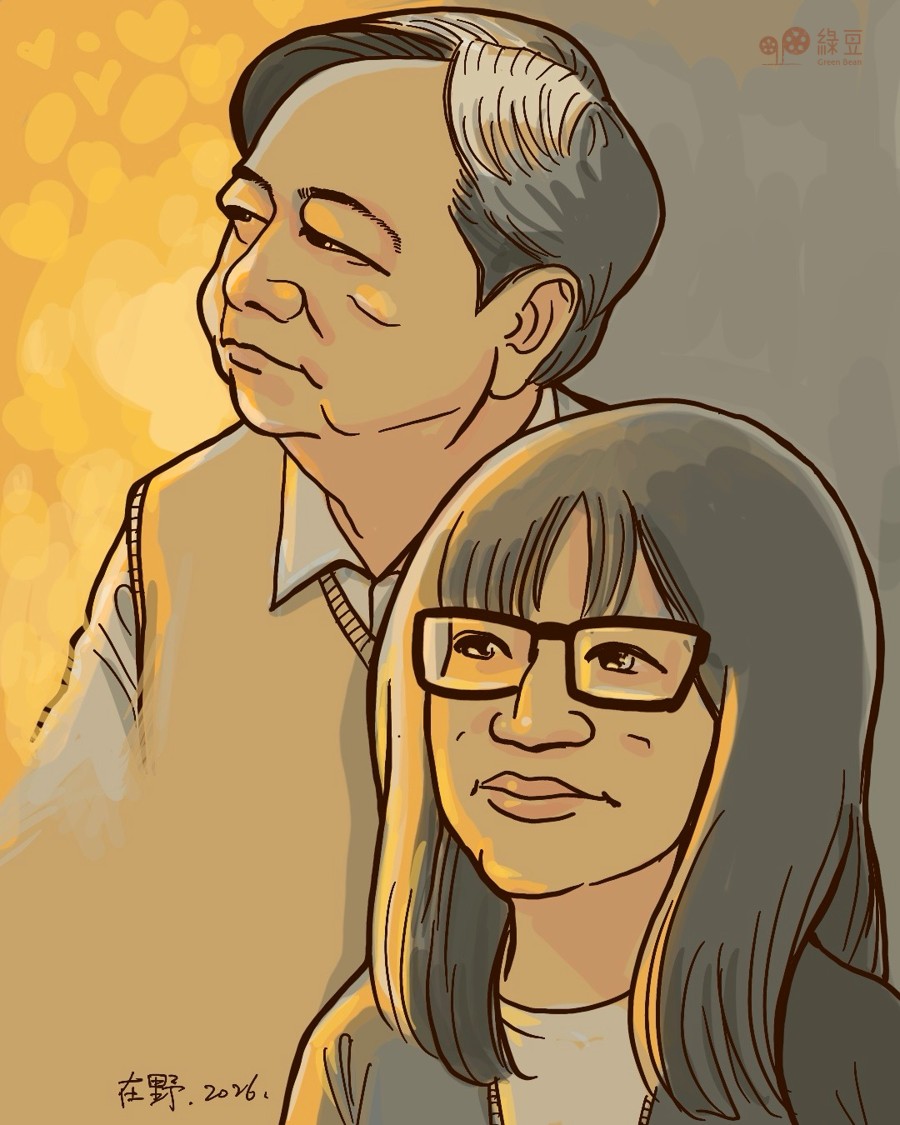

圖:五姊弟與父母合照

七嘴八舌後,好像揪出了很多線索,又好像什麼都沒抓住。

但朱家的姑娘們行動力就是強。那通電話後,大家姐和四家姐立即相約同行,探訪久違了的表姨。那位百歲老人拉住她們的手,但已經認不得人了。家姐們沒有放棄,徵得她的子侄同意在屋裡搜尋,果然在抽屜翻出一本小小地址薄,紙頁都發黃了,裡頭一頁赫然寫着一個完整的加拿大維多利亞地址,註明「四姨仔 Henry Leong」。中獎了!我想像家姐們當下有多興奮。

有了名字和地址,朱仔在加拿大學到的搜尋方式便有用武之地了。然而,過了這麼多年,那個地址還住着同一家人嗎?朱仔不知道,卻也順藤摸瓜,找到Henry Leong的電話號碼。

這樣的長篇故事如何在電話裡交待?他按捺着直接致電的衝動,先寫一封英文信道明來意——

「希望閱此信者,是Henry Leong先生一家;若此房子已轉讓,亦請求你把信轉交前業主,或告知聯絡方式⋯⋯

「我父母在2003年及2014年先後離世,從此與四姨婆一家失去聯繫;幾經努力,最近找到四姨丈家故居的地址,因此希望可以聯繫後人,以便到維多利亞拜祭先人,特別是外祖母⋯⋯」

為了證明並非詐騙,朱仔列印了手上僅餘的老照片,附寄其中。其中一張,三位中年男女並排而坐,膝下還有三個孩子。兩位女士的眉目長得真像,而且也都蓄着短短的曲髮。看來較年長那位,沒有孩子可以懷抱,空空雙手局促地架在膝上,笑容淡淡,看來還算精神。

照片攝於1955年,正是外婆背負着子孫的生計,跨越遠洋,初來加國與妹妹團聚時。(待續)

圖說:譚瑞香與妹妹譚見有,以及妹夫和外甥兒女。

▌ 蘇美智

記者,愛聆聽日常、撿拾容易錯過的精彩;既寫大人看的書,也寫小朋友看的書。對她來說,離散的功課,是保持自我完整,同時珍視身處的當下。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《我們的同志孩子》和《神奇小盒子》繪本等。